Viltroxからまた新しいレンズが登場しました。今度はAPS-C用単焦点レンズです。F値が変わるズームレンズからステップアップしたい方には必見です!Vlitrox AF 15mm F1.7 AIR の先行レビュー、とくとご覧下さい。

※この記事はViltrox正規販売店 映像嵐さんの提供でお送りします。

見た目良し・造り良し。

Viltroxには Chip < AIR < Pro < LAB という4種類のレンズラインナップが存在します。性能や質感やお値段にそれぞれヒエラルキーが存在するのですが、個人的な好みで申し上げますと今回ご紹介するAIRシリーズは価格とビルドクオリティーがいい意味で釣り合っていないようにすら感じます。撒き餌の冠に相応しくない質実剛健なプロダクトという印象なのです。

AIRというだけあって非常に軽量です。マウント面は金属製。ファームアップ用のUSB-Cポートもマウント面にあります。軽量化のために樹脂鏡筒になっていますがガタツキなどは一切なく、フォーカスリングもヌルヌルで品の良さを感じます。「撒き餌レンズだからこのくらいの妥協は仕方ないよねぇ…」という逃げを許さない完成度なのです。

レンズ構成は10群12枚、そのうち特殊ガラスが8枚も採用されている贅沢ぶり。絞り羽も12枚と多いです。フィルター枠は58mm。焦点距離は15mm(スペック表には換算24mmと記載有)。最短撮影距離が23cmと短く、広角かつ寄れるという使い勝手の良いレンズです。

本来のAPS-C機に装着するとスマートな佇まいに磨きがかかります。この外観、かつ取り回しの良い機動力は撮影者のテンションを上げてくれること請け合いです!広角レンズなので手ぶれ補正が必要になるシーンはそれほどないと思いますが、レンズ本体には補正機構が入っていないのでどうしてもブレを抑えたい場合はフルサイズ機でクロップする運用でもいいかもしれません。

JPEGでファーストインプレッション。

早速、Z50IIに装着して写真を撮ってきました。フレキシブルカラーを使っているのでRAW現像したかのような出力ではありますが、撒き餌価格とは信じ難いJPEG描写を連発してくれました。もうこれでいいや!

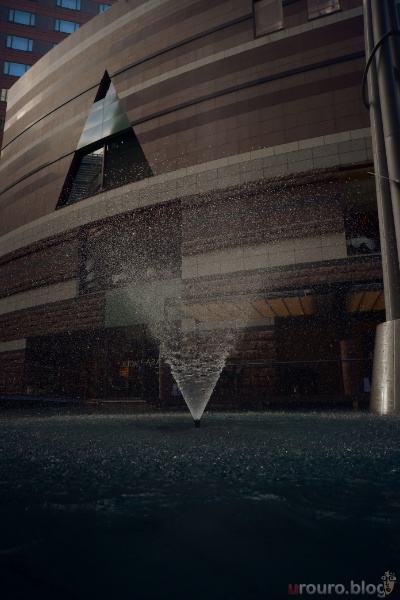

換算24mmで縛ってスナップ写真を撮り歩くのも新鮮でいいですね。気を抜くと広く写りすぎるので集中力を要しますが、画角がハマった時の高揚感は長玉のソレとはまだ別の悦びがあって楽しかったです。寄り・引き・縦・横…試行錯誤する時間も楽しかったりして。

描写に関しては開放時にフリンジが目につくことがありました。また寄ったところから無限遠に持っていくような状況でフォーカスブリージングがそこそこ出ます。動画撮影時には注意が必要でしょう。弱点と言えるものはそれくらいでした。AFはステッピングモーターで駆動しており、速度・精度ともに問題ありませんでした。

私はレンズ前玉保護原理主義者なのでどうしても前面にフィルターを装着したいのですが、これが原因で↑逆光時に意図しない小さなゴーストが出てしまいました。レンズ本体の逆光耐性は良いと思います。

エントリーモデルの一眼カメラですとシャッタースピードの最高速が1/4000秒という機種が多いかと思います。このZ50IIもそうです。レンズの開放F値が1.7ですので1/4000秒で概ね賄えるはずです。ピーカンの夏空の下ではギリギリかもしれません。オーバーになってしまったら絞るかNDフィルターで対処しましょう。

もし自分に子供やパートナーがいればこのレンズは大活躍するだろうなぁ…などという人生相談を無言の壁に1000本ノックする夏の夕間暮れ。プライベートゾーンでシャッターを切ることが出来るリア充の皆様は私の屍を乗り越えてViltrox AF 15mm F1.7 AIRで幸せな写真を量産するといいですよッ!あれ?なんでだろう、頬を伝う水が止まらない。

明確なコンセプト。

良い製品だと思いますが、とりわけ単焦点レンズにステップアップしたいビギナーさんには諸手を挙げてお勧めできるレンズです。AIRの名に相応しく、(1)持ち歩きしやすくて、(2)明るいし寄れるし、(3)変な描写の癖も(開放時に出ないとは言わないが)微々たるもので、高級レンズのような敷居の高さもないコンセプトに好感を覚えたものです。ガンガン使う系のレンズですねこれは。

最大の懸念点は、これで広角レンズの味をしめて機材沼に引き摺り込まれることかもしれません!世の中よくできてますね。まずは明るい広角単焦点レンズを1本いかがでしょうか!私もこのレンズを一日一撮企画に持ち込んで1ヶ月毎日写真を撮ってくることにします。もともとの陰キャ体質が災いして広角レンズは苦手だったのですが、これを機に克服してやろうと息巻いております。さてどうなることやら!?

この記事のYouTube版もご準備しておりますので是非ご参照下さい。ではまた後編で!

ブログ管理人:isofss(イソフス)